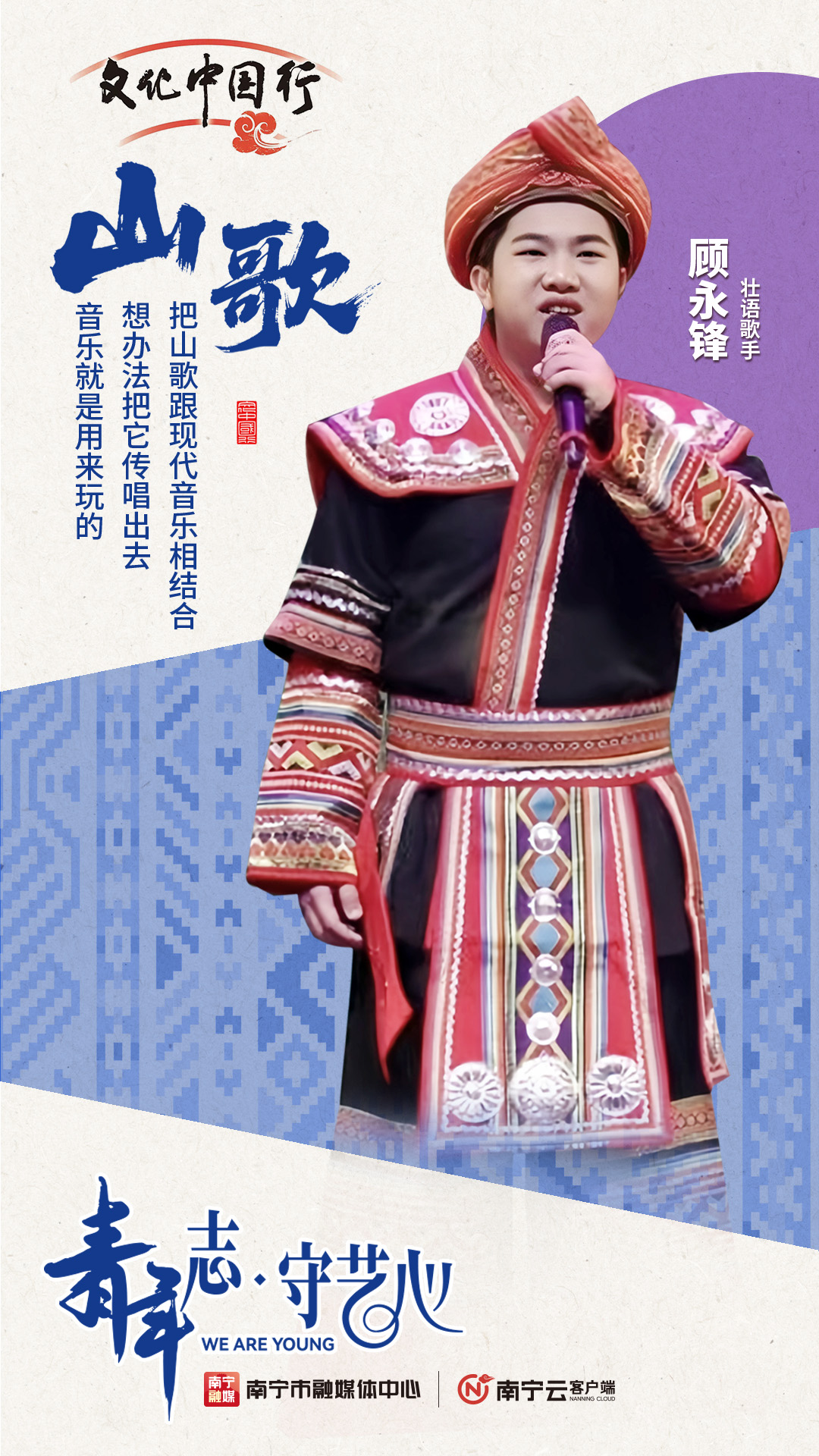

●人物档案:顾永锋,出生于2001年,在微笑艺术培训学校担任音乐教师。

●青年语录:把山歌跟现代音乐相结合,想办法把它传唱出去。

在南宁市武鸣区,600平方米的微笑音乐工作室里,一代代武鸣壮族山歌“歌王”的照片讲述着山歌传承之路的时光故事,引人注目。作为新一代的山歌传承者,24岁的顾永锋以热爱和专业为壮族山歌注入了新的活力,让这古老的艺术绽放出更加绚烂的光彩。

缘起山歌,开启传承之路

在微笑音乐工作室内,顾永锋与其师傅第六代武鸣壮族山歌“歌王”潘龙海正对一群学员进行悉心指导。“吃酒噜,齐家摆台吃酒噜,得得得噜……”一曲《壮族酒歌》让人感受到豪迈与热情。

这首歌由第三代武鸣壮族山歌“歌王”黄天恒原创,后经潘龙海改编为合唱版本,让更多人参与传唱。顾永锋全情投入,倾囊相授,指出歌曲哪些部分需要加重,哪些部分需要轻柔。

回忆起与山歌结缘的经历,顾永锋眼神明亮:“我高一开始学音乐,高二就迷上了武鸣山歌。特别是听了潘龙海老师的精彩演唱,就下定决心跟他学习。”

武鸣壮族山歌曲调多样,且用壮话传唱,顾永锋坦言一开始学习困难重重,“我当时不太懂壮话,跟着老师慢慢学,加上家里也常用壮话交流,我才逐渐能跟上,现在也会说一点壮话了。可以说,壮族山歌是对方言的一种传承。”

山歌不仅是旋律的传承,更是语言的活态博物馆。当年轻人通过学唱山歌重拾母语,文化传承便有了最坚实的根基。

坚守热爱,传承中谋创新

大学时,顾永锋学的是民族美声专业,毕业后他毅然回到家乡继续跟潘龙海学习山歌。“越深入学习,越发现武鸣壮族山歌的博大精深,我还有很多歌曲种类和腔调需要深入学习。”顾永锋表示,是内心的热爱,让他坚定了传承之路。

在录音棚里,顾永锋专注地听着旋律,手中拿着《普法歌》歌谱。“山歌的歌词讲究即兴创作,我们尝试将普法知识融入歌词,让山歌既有艺术价值,又具教育意义。”他说。从抒情表意到普法教育,山歌的社会功能正在与时俱进。这种实用性的拓展,恰恰证明了传统文化的强大生命力,这也给了顾永锋更大的创作空间。

顾永锋指导学员唱山歌。

面对山歌传承的挑战,顾永锋有着清晰的规划:“现在很多山歌在抖音上火了,我也想通过网络平台把武鸣山歌展现给大家。我还想将山歌和现代音乐结合进行创新。我是年轻人,平常看手机直播等多,希望利用手机直播、短视频等方式推广山歌文化。”

当传统文化与现代科技碰撞,或许正是破解传承困境的方法。而今这一重任,落到了顾永锋等年轻一代的身上。

薪火相传,共谱山歌新曲

十年如一日的师徒传承,展现的不仅是技艺的传授,更是一种文化精神的延续。

“在年轻人里,他对山歌的坚持很难得。”师傅潘龙海对顾永锋赞不绝口,“现在学唱山歌的人越来越多,这让我们老一辈感到很欣慰。希望顾永锋把山歌好好传承下去,以年轻人喜欢的方式呈现,这需要他多下功夫对山歌进行现代改编。”

学员杨艳说:“顾老师教学专业性强,也非常有耐心,我们在学习过程中不但收获了快乐,而且对本地方言有了更深的认识。”

“年轻人是祖国的未来,教他们唱山歌很有意义,能让他们了解民族文化,传承山歌文化。现在喜欢山歌的大多是中老年人,我希望通过我们年轻一代的努力,让更多年轻人爱上山歌。”

在顾永锋身上,我们看到了年轻一代对传承传统文化的热情与担当。他们在坚守山歌传统韵味的同时,积极创新,借助现代传播方式,让古老的武鸣壮族山歌焕发出新的生机与活力,让更多人领略其魅力。

记者手记

走进微笑音乐工作室,我被眼前的场景深深触动。墙上的“传承谱系”述说着岁月沉淀,而顾永锋与学员们的歌声,则奏响了文化传承的新乐章。从因壮话不通而学习艰难,到以创新思维推广山歌,这个24岁的年轻人身上,闪耀着对传统文化最赤诚的热爱。

在与顾永锋的交流中,我感受到山歌不仅是艺术,更是流淌在血脉里的文化基因。当他谈及用直播推广山歌、将山歌与现代音乐融合时,我看到了传统文化传承的新可能。潘龙海师傅的期许、学员们的认可,更印证了这份传承的价值。

山歌的未来,或许就在顾永锋这样的年轻人手中。他们用热爱坚守,以创新破局,让古老山歌在新时代焕发活力。这不仅是技艺的传承,更是文化自信的传递,让我对传统文化的未来充满期待。

转载请注明出处 保持信息完整