编者按:

在硝烟弥漫的抗日烽火中,高擎的文化旗帜插遍八桂大地,担负起唤醒民众、救亡图存的神圣使命。一张张宣传折页、一份份报纸期刊、一幅幅书画作品……这些跳动的文化星火,汇聚成燎原的精神火炬。

即日起,南宁晚报推出“文物里的烽火记忆”专题报道,依托广西博物馆馆藏抗战文物,结合专家解读与文献资料,带您走进那段烽火淬炼的岁月,聆听八桂大地上文化抗战的铿锵回响。

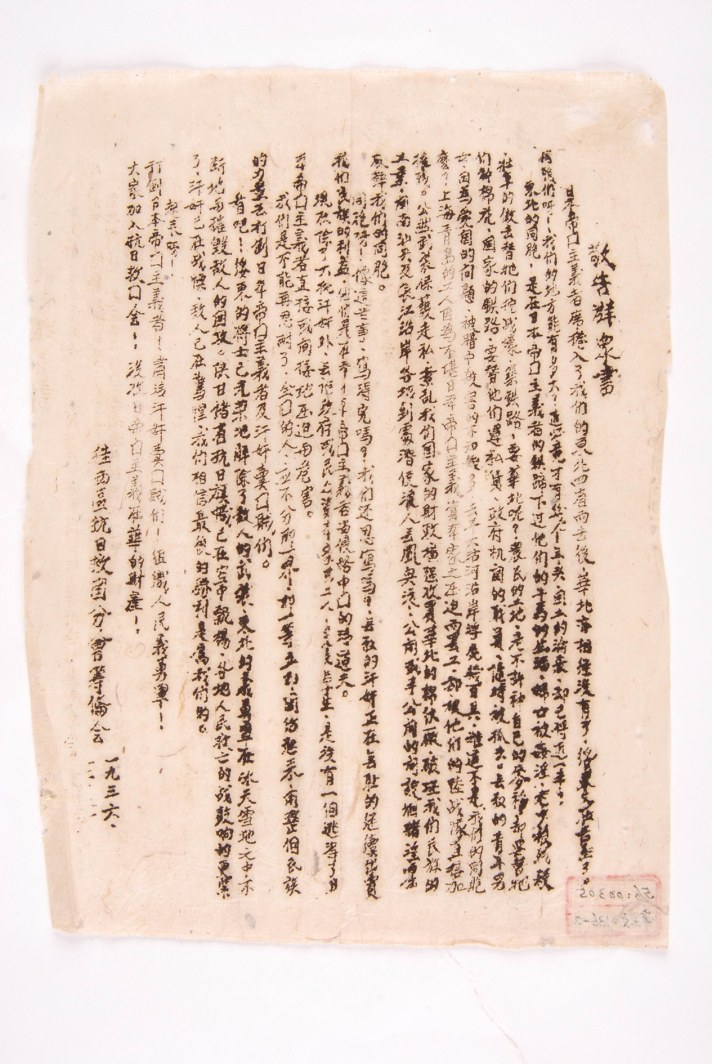

现藏于广西博物馆的《敬告群众书》。(广西博物馆供图)

“我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死,抗日救国,已成为每个同胞的神圣天职!”

这段振聋发聩的呐喊,源自1935年,中华苏维埃共和国中央政府、中国共产党中央委员会发表的《为抗日救国告全体同胞书》(史称《八一宣言》)。

宣言掷地有声地提出“兄弟阋于墙,外御其侮”的团结主张,创造性号召建立“抗日民族统一战线”,动员工人、农民、学生、商人、华侨等全国各界同胞“有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识”,凝聚起抗击外侮的磅礴力量。

同年12月9日,北平(今北京)街头寒风凛冽,却吹不散青年学子们胸中沸腾的热血。在中共北平临时工作委员会的领导下,数千名青年学子手执标语旗帜,“停止内战,一致抗日”“打倒日本帝国主义”的呐喊声此起彼伏,激荡在北平的每一个角落。

这场声势浩大的抗日爱国运动如春雷乍响,迅速席卷全国,掀起了排山倒海的抗日救亡浪潮。

南宁市学生走上街头宣传抗日救亡。(图片翻拍自《广西抗战文化史》)

1936年6月3日,由广西文化界救国会发起组织的广西各界抗日救国联合会在南宁成立。次日,南宁各界4万余人举行了抗日救国示威游行大会,点燃了广西民众的抗日热情。

当城市里的群众性抗日救亡运动如火如荼进行时,广西的崇山峻岭间,历经磨难的中共广西党组织也在悄然积蓄力量。

1936年11月7日,中共广西省代表大会在贵县(今贵港市)三里罗村胜利召开。大会的成功召开,不仅挽救了濒临危机的广西党组织,更实现了全省地下党组织的统一领导,为广西抗战事业奠定了坚实的组织基础。

同年12月21日,中国共产党桂西区特别委员会发表《桂西区抗日救国分会筹备成立宣言》和《敬告群众书》。这两份凝聚着共产党人热血与信念的文献,将右江上下游革命力量汇聚成一股洪流,各级革命组织改组为抗日会或抗日小组,赤色游击队更名为抗日义勇军。

如今,珍藏于广西博物馆的《敬告群众书》虽已泛黄,但那力透纸背的墨迹依然清晰可辨。字字千钧,句句铿锵,字里行间跃动着保家卫国的赤子之心,笔墨之间凝聚着救亡图存的坚定信念,更让后人得以触摸那段激情燃烧的岁月。

“《敬告群众书》是《八一宣言》精神在八桂大地的生动实践。”广西博物馆藏品管理和展览部主任李霞介绍说,这份重要文献发表于1936年末,正值全国抗日救亡运动高涨之际,文献中“不分哪一界、哪一等,立即团结起来”的号召,彰显了中国共产党打破阶级民族隔阂、凝聚全民抗战力量的卓越智慧。

在民族危亡的关键时刻,中国共产党始终是抗日民族统一战线的坚定倡导者和实践者。随着《敬告群众书》的广泛传播,桂西地区迅速形成了以党组织为核心、各族群众广泛参与的抗战文化运动。

李霞表示,从《八一宣言》到《敬告群众书》,这些穿越时空的历史文献绝非简单的宣传口号,而是用最质朴有力的语言将党的抗日主张与人民群众的爱国热情紧密联结,极大地激发了广大民众的抗战决心,为全民族抗战奠定了坚实的群众基础。

文物档案

1936年桂西区抗日救国分会筹备会《敬告群众书》

1936年12月21日,中国共产党桂西区特别委员会发表《桂西区抗日救国分会筹备成立宣言》和《敬告群众书》。《敬告群众书》现藏于广西博物馆,1956年广西省优抚展览拨交,乃抗战时期文化动员的重要历史见证。

(本文史料参考来源:中共中央组织部主办“共产党员网”;广西壮族自治区地方志编纂委员会办公室主办“广西地情网”;广西人民出版社“广西抗战文化研究丛书”《广西抗战文化史》)

转载请注明出处 保持信息完整