80年风云流转,硝烟散尽,美国飞虎队与八桂大地的烽火情缘,却在时光里愈发醇厚。

今天,我们循着历史的足迹,重返猫儿山二战时期美军援华B-24轰炸机残骸发现地,走访当年亲历者;翻开泛黄的新闻报道,重访当年记录历史的记者前辈,为大家呈现那些藏在细节里的温暖:一句无需翻译的问候,一次跨越国籍的握手,一份穿越时空的缅怀。

从笔端的纪实到脚下的重访,讲述者换了一代又一代,而这份深植八桂沃土的跨国情谊,始终在传承中滚烫如初。

站在猫儿山脚下,58岁的蒋军指着远方一座山坳,眼中仍透着1996年那个秋日发现飞机残骸时的震惊。“阳光刺眼得很,那个银亮的碎片在树缝里闪着光。”这闪亮的物件,是1944年坠毁的二战时期美军援华B-24轰炸机残骸。80年前,10名美国青年驾机冲向长空后失联;50多年后,两位中国农民的意外发现,让这段沉睡的跨国情谊重见天日。

发现

2025年8月14日,伴着雨后清新的空气,蒋军那一口浓重的桂柳话,把记者带回了29年前的那个早晨。

1996年10月2日,晨光顺着猫儿山的铁杉枝叶洒落。兴安县华江瑶族乡杨雀村的蒋军、潘奇斌相约进山采药。两人走了大半天,却只寻得一些普通草药。他们决定往黑冲峰试试,听老辈说在那草药多。

两人在山里转了许久竟迷了路。他们寻到一棵较高的古树,攀至树顶瞭望。接近崖顶,树木稀疏,恰逢夕阳斜照,一抹金属光泽突然刺入眼帘:不远处的树杈上,竟卡着个闪光的物件。

1944年在猫儿山坠毁的二战时期美军援华B-24轰炸机残骸。受访者供图

往亮光处的路异常难走,坡上全是腐叶,“脚不能踩错一步,不然肯定遭殃!只能抱着树干一步一挪。”蒋军回忆至此很是激动。近1小时后,他们终于到达亮光处:螺旋桨斜插石缝、机关枪枪管半埋土里,旁边还有生锈弹壳……

“是飞机!”蒋军扯着潘奇斌的胳膊,声音发颤。他们想起小时候听老人说抗战时天上常有飞机打仗,猜测这可能是那时坠落的。两人没敢多待,做了记号后便摸黑下山。

次日一早,两人向县里汇报,县领导随即决定组织人员上山查看。10月16日,原兴安县博物馆副馆长岳启海在蒋军、潘奇斌的带领下,前往“仙愁崖”坠机残骸现场。

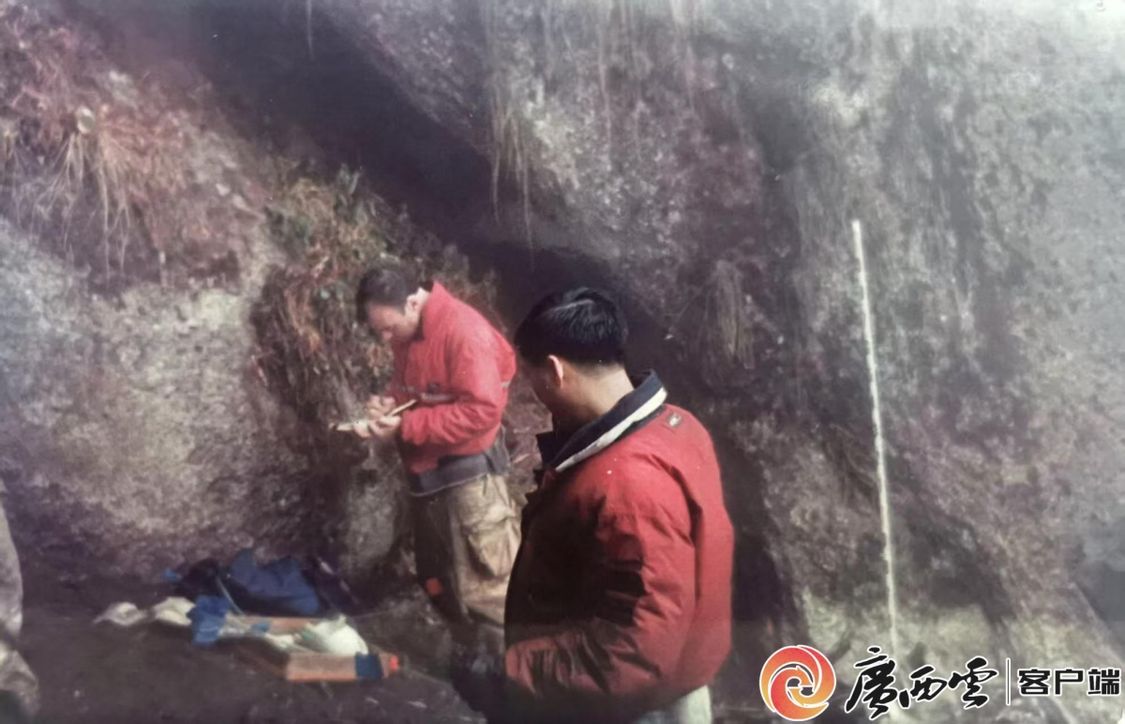

二战时期美军援华B-24轰炸机残骸挖掘现场。(受访者供图)

求证

2025年8月16日清晨,山中雾气还未完全散尽,为了进一步了解当年的细节,记者循着约定的时间在猫儿山山脚下见到了岳启海。

“走,带你钻一段当年我们进山的路,比景区栈道有意思。”没有多余的寒暄,岳启海已转身迈向山林里。记者跟在后面,只见他在林间灵活穿梭,时而侧身避开横生的树干,时而跨步越过倒地的枯木,步伐又快又稳。

原兴安博物馆副馆长岳启海带记者前往当年美军失事飞机坠机点附近。兴安县融媒体中心记者 舒文艺 摄

“当年光是攀到崖顶就用了近4个小时,不少悬崖处稍不留神便会滑落。”穿梭了一段山林,岳启海带着记者走到距离坠机点较近的一处悬崖,回忆起当时的情形他仍心有余悸。

“我第一眼就看到一块带英文字母的碎片,当时心跳突然加速——这很可能不是本土机型。”岳启海回忆,因时间仓促、环境危险,他匆匆捡了几块样本就回到桂林市区,请市里相关部门协助鉴定。

最初,飞机身份引发诸多猜测,有人认为是中国军队运输机,也有人猜测是日军战机。直至第二次进山取样,专家在发动机铭牌上发现二战美军战机专属的“Allison”标识,清理变形金属牌后又见“40783”等字符及模糊人名,桂林市文物局老专家据此推测其可能为飞虎队飞机。

“专家鉴定这是二战美军飞机时,我后背一下就热了。”岳启海仍记得当时的激动,“悬崖上的残骸终于要开口讲述历史了。”

8月16日,原兴安博物馆副馆长岳启海为记者指出二战美军飞机坠机处。兴安县融媒体中心记者 舒文艺 摄

1997年1月13日,美国国防部官员抵桂核实:1944年8月31日,10名平均年龄不足23岁的美军士兵,驾驶40783号B-24从柳州机场起飞轰炸台湾基隆日军军舰,成功炸毁3艘运输舰。返航时因柳州机场遭轰炸改降桂林秧塘机场,近千公里航程中燃油耗尽,战机在猫儿山上空坠毁,这些为中国抗战牺牲的年轻人,将生命永远定格在这片山林。

坐落在兴安猫儿山上的二战美军飞机失事人员记事碑。兴安县融媒体中心记者 舒文艺 摄

这一消息,吸引了大批美国记者来到猫儿山。隆冬的桂北,山风刺骨,山路碎石与冻融泥浆混杂,极易打滑。来自美国的女记者何宗安在进山途中不慎掉进深不见底的山沟。潘奇斌与武警战士即刻拽绳下滑救援。何宗安被救后哭着说:“当年美国飞行员救你们,现在你们又救我。”

此事受到时任美国总统克林顿的关注。同年3月19日,克林顿给潘奇斌写了亲笔感谢信。信中对潘奇斌的行为表达了诚挚感谢,称其救援行动深深打动了每一位美国人。

中美联合调查组当年在猫儿山搜寻出的B-24轰炸机残骸、锈蚀机枪与仪表盘等文物,如今静静地陈列在灵渠博物院展柜中。它们见证了80年前美国青年为中国抗战的流血牺牲,也见证了28年前中国百姓为美国记者的拼死救援。

中美两国人民之间跨越时空的情谊,一直在延续。

1944年在猫儿山坠毁的二战时期美军援华B-24轰炸机残骸,现存于灵渠博物院。 兴安县融媒体中心记者 舒文艺 摄

记者采访当年发现二战美军飞机失事残骸的发现人蒋军。兴安县融媒体中心记者舒文艺 摄

延续

2025年8月13日,烈日当空,记者来到了桂林另一处承载着飞虎队印记的地方——美国飞虎队桂林遗址公园,讲解员蒙燕讲述了一架飞虎队C-47运输机跨越太平洋飞抵桂林的故事。

80多年前,中美开辟“驼峰航线”,这条飞越高原的空中补给线,是二战最艰险的运输线之一,为抗战胜利立下汗马功劳。

2016年11月19日,美国飞虎队历史委员会将一架曾参与“驼峰航线”的C-47运输机,捐赠给美国飞虎队桂林遗址公园永久陈列。这架墨绿色机身上喷有“Buzz Buggy”和“兔八哥”图案的飞机,当年由5名平均年龄71.8岁的机组人员驾驶,从澳大利亚出发,重飞堪称“死亡航线”的驼峰航线,历时3个多月跋涉1.1万多公里、飞越6国抵达桂林两江国际机场。

飞机从机场运往遗址公园的过程,也十分具有挑战性,堪称“移动攻坚”。“机身庞大,得先拆机翼才过得了马路;又因超高,只能挖深路面才能安全抵达。”讲解员蒙燕说。

2016年11月19日,一架曾参与驼峰航线运输的飞虎队C-47运输机,在重飞该航线后抵达桂林,由美国飞虎队历史委员会捐赠给遗址公园永久陈列。兴安县融媒体中心记者 舒文艺 摄

这场跨越太平洋的万里迁徙,不仅是航空奇迹,更是两国人民跨越时空的友谊。同样见证友谊的,还有1945年烽火中的温情。蒙燕又给记者讲了一个“小飞虎”的故事:美国飞虎队队员赵福登当年收养了当地8岁孤儿陈代本。“队员们教他英文,渐视他为‘小飞虎’。”蒙燕眼中满是温情,“这不仅是收养,更是抗战时中美民间友谊的生动缩影。”

如今,这段中美情谊依旧在两国人民心中传承。记者在猫儿山“美军飞机失事纪念碑”采访时,遇到了带13岁儿子来此的游客徐凯。他感慨道:“看着满山的树,才明白什么是‘青山有幸埋忠骨’,带孩子来是想让他铭记,和平是这些陌生人用命换来的。”

和平并非偶然,它是一代又一代人对“并肩”的铭记、对“情谊”的坚守。这种情谊,如同猫儿山上的参天大树一样,根深叶茂,生生不息。