近日,南宁爱尔眼科医院手术室内,专家团队用捐赠者的角膜材料,为一位角膜盲症患者成功实施手术。助患者重见光明的背后,是角膜捐赠者以无私之举,将大爱与生命意义延续人间。

9月9日“久久公益节”,88岁的王柏琪离世前留下遗嘱,将角膜捐献出去,为他人留下一束不灭的光。

最后的凝望

遗嘱里的朴素心愿

王柏琪的角膜捐献,源于一份早有铺垫的心意。翻看她生前写下的遗嘱,字里行间没有豪言壮语,只有对恩情的感念与对光明的托付:“我出生在四川乐山,靠人民助学金完成学业。我永远铭记党和人民以及母校的养育之恩……”她在遗嘱中明确要求,身后一切从简,骨灰撒向北海,角膜务必捐赠,还嘱托子女帮自己实现夙愿。

女儿张芹回忆,母亲弥留之际已无法言语,却艰难抬起唯一能活动的左手,先指向天空,又轻轻抚过双眼。“妈,我明白了,您会如愿的。” 当女儿轻声回应后,老人才安然闭眼。

张芹说,母亲早在青年时代便萌生了捐献器官的念头。王柏琪青年时投身军队,从军30多年,将所学奉献于部队医疗事业,一生兢兢业业为部队服务,为祖国的医学事业贡献了毕生力量。她秉持仁爱之心,生前决定将眼角膜捐献,为他人带去光明,延续生命的光辉。

作为一名军队医务工作者,王柏琪见证了映秀湾、潘家口、天生桥水电站等建设;唐山大地震时,她在震中医院坚守两个多月,参与抢救无数生命。如今,这双历经沧桑的眼睛,以角膜捐献的方式,继续“看见”这个世界。

迟来的通道

七次联络圆捐献夙愿

王柏琪的捐献之路,并非一帆风顺。2000年,65岁的她专程回到母校,签署眼角膜捐献承诺书,并将文件存入个人档案;2016年,她再次前往母校查询捐献事宜,却因假期未能对接成功,校方后来回复“受限于技术条件,无法实现捐献”。此后,她虽未再主动提及,却始终将这份心愿藏在心底,最终写进遗嘱,交由子女处理。

母亲弥留之际,张芹接连咨询了三位医生,都没得到明确答复。高龄捐献是否可行?具体流程是什么?该找哪个渠道对接?一连串疑问让她无从下手。

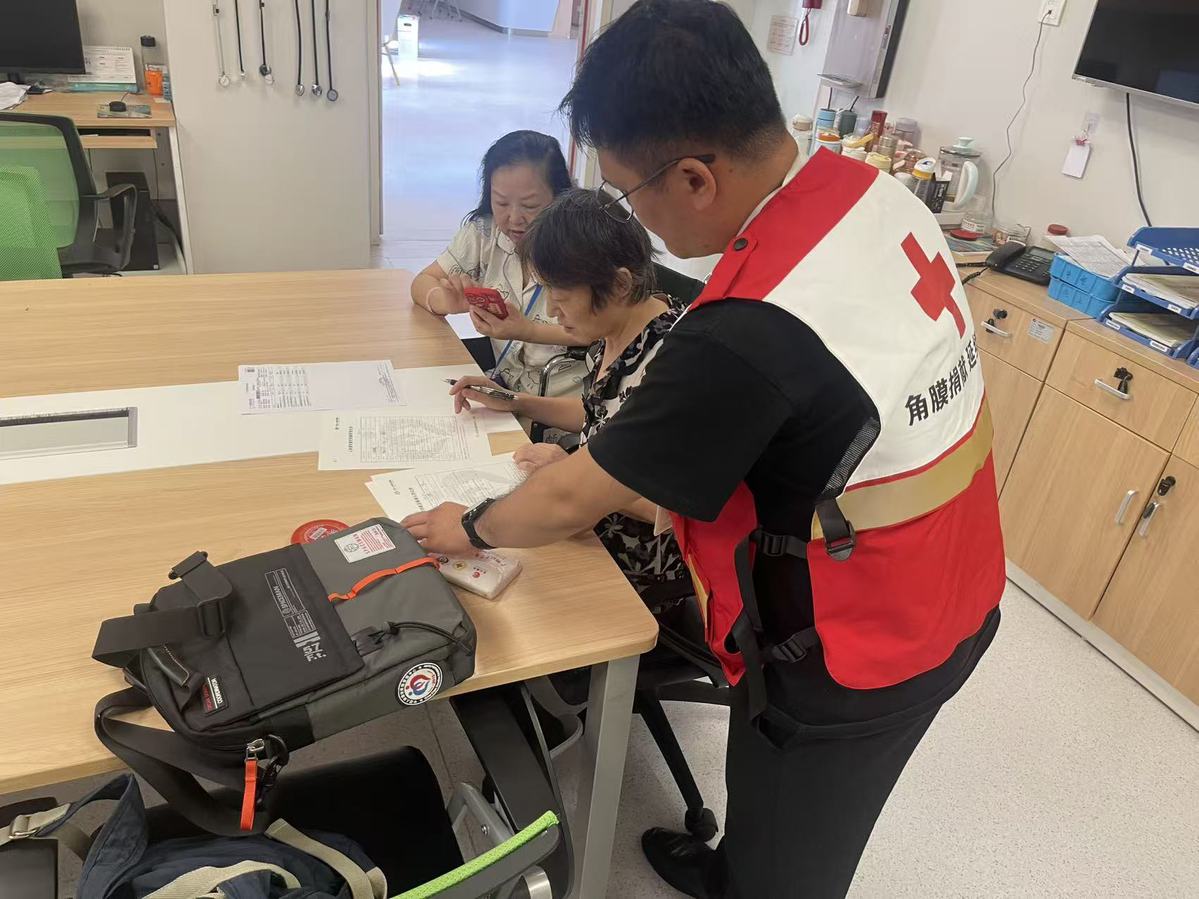

情急之下,张芹拨通了广西红十字会的电话。工作人员了解情况后,立即提供了自治区人体器官捐献管理中心的联系方式。经过七次辗转联络,她终于对接上南宁爱尔眼库角膜捐献专项负责人,并在广西医大开元医院的大力配合下捐献流程得以顺利推进。

“若不是坚持,母亲的愿望可能就永远留在遗嘱里了。”回忆起这段经历,张芹仍难掩感慨。

无声的传承

爱与责任的延续

在张芹眼中,母亲王柏琪的一生,始终用行动诠释着爱与责任。张芹说,母亲在绿色殡葬方面始终走在前列,1993年,57岁的父亲病逝在工作岗位上,恰逢安徽省革命烈士陵园骨灰长廊落成,父亲符合安放条件,在家人的反对下母亲毅然决定将父亲的骨灰放入骨灰墙,让他与革命先烈的英魂为伴,供人瞻仰。而母亲自己深爱北海的洁净海域,20多年来,每逢假期女儿便带母亲前往。母亲多次表达海葬心愿,如今已由女儿向殡仪服务中心预约登记,待来年完成。

如今,王柏琪的名字将被镌刻在青龙岗捐献者纪念碑上,女儿读懂了母亲的伟大:“她不仅给了我生命与陪伴,更以最后的馈赠,把光明留在人间,造福后世。”王柏琪老人用角膜捐献完成了对生命的最后礼赞,这份跨越生死的大爱,也为我们照亮了传递善意的方向。王柏琪老人在遗属中写道“愿我的行动能引来更多的有识者自愿捐赠人体器官”。

若您也想成为光明的传递者,可通过以下渠道了解并登记角膜捐献:

1.联系当地红十字会人体器官捐献管理中心;

2.登录中国人体器官捐献管理中心官网在线登记;

3.致电南宁爱尔眼库咨询登记角膜、器官捐献(电话:0771-3393619转8386;13407701427【24小时】),让爱与光明以另一种方式延续。