《说法讲理》节目

由南宁市司法局与

南宁市融媒体中心综合广播

联合制作播出

播出平台及时间

播出平台:990新闻台(FM99.0)

播出时间:每周二19:05

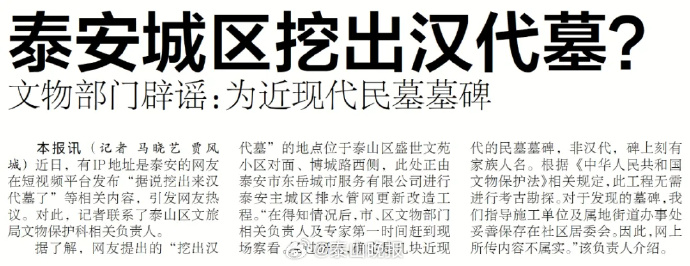

本期关注

红色旅游背后的法律风险隐患

(点击音频收听完整节目)

↓↓↓

国庆假期将至,不少人的旅行清单上都加入了“红色打卡地”。但你知道吗?在烈士陵园比剪刀手拍照、购买“老军章”、在纪念活动现场喧哗…这些行为可能已经违法!

➠ 为什么红色景点禁止拍照?法律依据何在

➠ 对烈士雕像搞怪摆拍,后果有多严重?

➠ 路边摊“红色文物”能买吗?违法风险揭秘

➠ 损坏革命遗址,最高可面临什么处罚?

➠ 参加英烈公祭活动,这些行为不能做!

这个假期,带上法律意识去旅行,让红色之旅更有意义!

“红色旅游”背后的法律风险

有哪些表现形式呢?

先来了解一下!

红色景点随意打卡拍照

在一些红色旅游景点,尤其是博物馆、纪念馆等存放珍贵文物和历史资料的场所,禁止拍照并非是“随口规定”,而是有明确法律考量的,主要涉及文物保护和知识产权两大方面。比如《中华人民共和国文物保护法》虽然没有统一禁止对所有文物拍照,但因为很多红色景点的展品,像纸质文献、丝织品、老照片等,材质非常脆弱,对光照、温度、湿度极其敏感。频繁拍照时,手机或相机的闪光灯会产生强光,可能加速文物老化、褪色甚至出现裂痕,这就违反了文物保护“保障文物安全、最小干预文物”的核心原则。

另外,很多红色景点展示的展品、文献,其版权属于文物收藏单位或相关权利人,受《中华人民共和国著作权法》保护。未经授权的拍照、传播,可能侵犯权利人的复制权、信息网络传播权,要是将照片用于商业用途,还可能涉及更严重的侵权责任。

案例:2024年10月,有网友发布视频称,自己在山西运城永乐宫参观壁画时因拍照问题遭到驱赶。视频显示,保安对着游客大喊“出去”,并且有明显的驱赶动作。永乐宫壁画艺术博物馆工作人员回应称,游客想拍外围建筑是可以的,但壁画不允许拍照,这是国家规定,大部分网友也表示理解。

亵渎英雄烈士

烈士纪念碑、英烈雕像等纪念设施,不是普通的“拍照背景板”,而是为了纪念英烈、传承红色精神设立的,具有不可替代的历史意义和精神象征价值。《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条明确规定:禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神;第二十六条更是细化:以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。这类行为,严重的还可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十九条,涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。

案例:2021年7月15日,李某某在新疆和田地区皮山县赛图拉镇康西瓦烈士陵园内,踩踏刻有烈士陵园名称的石碑底座,斜倚碑身摆拍,又到陈祥榕烈士墓前,面带笑容脚踩墓碑底座,用手比作“手枪”状对着烈士墓碑再次摆拍,并将照片发布到网络上。多名微信好友指出照片内容对烈士不尊重,李某虽先删除内容,但为获取流量关注,再次发布照片,引发社会公众强烈反应,造成恶劣影响。新疆皮山县人民检察院提起公诉,经依法公开开庭审理,皮山县人民法院作出一审判决,认定被告人李某某犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪,判处有期徒刑七个月,并责令其自判决生效之日起十日内通过全国性媒体公开赔礼道歉,消除影响。

买卖“红色文物”

首先要明确一点:在红色景点周边随意售卖的“红色文物”,大多数来源不明,甚至可能是非法挖掘、盗抢所得。根据《中华人民共和国文物保护法》第五条规定:中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,以及中国管辖的其他海域内遗存的起源于中国的和起源国不明的文物,属于国家所有。第六十八条规定:国有文物禁止买卖。

首先,那些商贩声称“祖传的”、“从老房子里翻出来的”,这些如果真是革命时期的遗存,大概率属于国有文物,购买这类物品,本质上就是涉嫌违法买卖国家文物。

其次,即使是个人合法收藏的非国有文物,流通也有严格法律程序:必须先经文物部门鉴定,确认不属于禁止流通的文物,还要整理完整的来源证明,而且只能通过有资质的文物商店、拍卖行等正规渠道交易,绝对不能在景点周边“摆地摊”售卖。

最后,景点周边商贩的所谓“文物”,既没有鉴定报告,也没有合法来源证明,完全不符合流通规定。

损坏革命遗址

革命遗址作为不可移动文物,是“凝固的历史”,承载着重要的历史价值和文化意义。进入景区前,仔细阅读相关规定,了解拍照区域限制和特殊要求。若有团队拍摄、商业拍摄等需求,应提前按规定向景区管理方申请,获得许可后再进行拍摄。

游客在参观过程中,首先要严格遵守景区规定,比如不随意触摸遗址墙体、不攀爬古建筑构件、不在遗址上刻画涂污、不擅自进入未开放区域等。使用不可移动文物,必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则,不得损毁、改建、添建或者拆除不可移动文物,游客在参观时,有义务维护文物的完整性和安全性。

如果不小心损坏了革命遗址,轻则由文物行政部门责令改正,给予警告;要是造成较严重损坏或其他严重后果的,依据《中华人民共和国文物保护法》第八十三条规定:造成文物损坏或者其他严重后果的,对单位处五十万元以上五百万元以下的罚款,对个人处五万元以上五十万元以下的罚款,责令承担相关文物修缮和复原费用。

如果损坏行为情节特别严重,比如故意破坏、造成文物永久性损毁,还可能构成“故意损毁文物罪”,被追究刑事责任。

案例:2024年“五一”假期期间,当事人徐某从宁波到济南游玩,在省级文物保护单位济南府学文庙内,向省级重点保护文物部分石碑及人造塑像泼洒橄榄油,随后被公安机关以涉嫌故意损毁文物罪立案侦查,一个月后被依法逮捕。人民法院最终认定当事人构成故意损毁文物罪,依法判处有期徒刑八个月;构成故意毁坏财物罪,依法判处有期徒刑一年,数罪并罚合并执行一年二个月。

扰乱纪念场所秩序

红色旅游景点举办的纪念活动,比如英烈公祭、革命历史宣讲等,通常具有庄重性和严肃性,是传承红色精神的重要场合,需要保持良好的秩序。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条明确规定,扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的,处警告或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。而在红色景点的纪念活动现场大声喧哗、扰乱秩序,不仅影响其他游客的体验,更是对革命历史和英烈的不尊重,完全符合法律规定的“扰乱公共场所秩序”的情形。

红色旅游的核心

是感受历史、传承精神

这份意义需要我们

用敬畏心和法律意识去守护

更多精彩内容

大家可点击上方音频获取!

来源丨《说法讲理》栏目组

原标题丨红色旅游背后的法律风险隐患

一审丨黄馨怡

二审丨李夏

三审丨杨泓