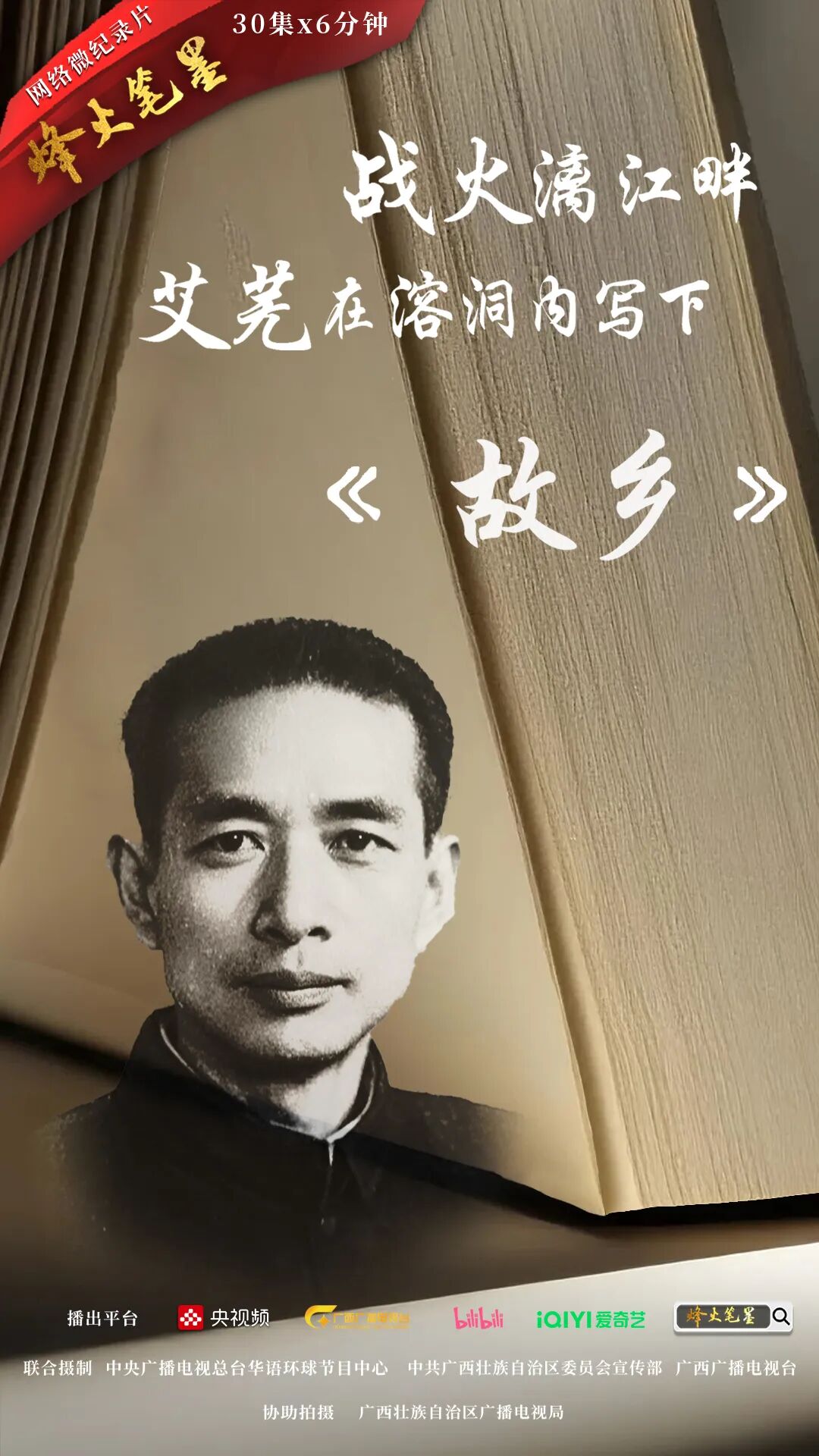

战火漓江畔

艾芜在溶洞内写下《故乡》

艾芜

他因逃避包办婚姻流浪缅甸

漂泊东南亚

他一边流浪一边写小说

被称为“流浪文豪”

桂林五年是他的创作高峰期

每个月写作五六万字

他在饥寒交迫中

坚持用笔抗战的精神

正是当时文化人的共同写照

去流浪

“流浪文豪”书写人民疾苦

艾芜

四川省新繁县清流乡人

父亲是乡村小学教师

家庭贫困

1921年

因受《新青年》和创造社

一些刊物的影响

艾芜对新思想

产生了浓厚的兴趣

为逃避包办婚姻

艾芜于1925年夏天

离家南行

之后6年间

他徒步到昆明

流浪缅甸

漂泊东南亚的异国山野

与底层劳动者朝夕相处

体会到了人民的艰苦

他一边流浪

一边写小说

字字句句都沁透着

对劳苦大众的真切同情

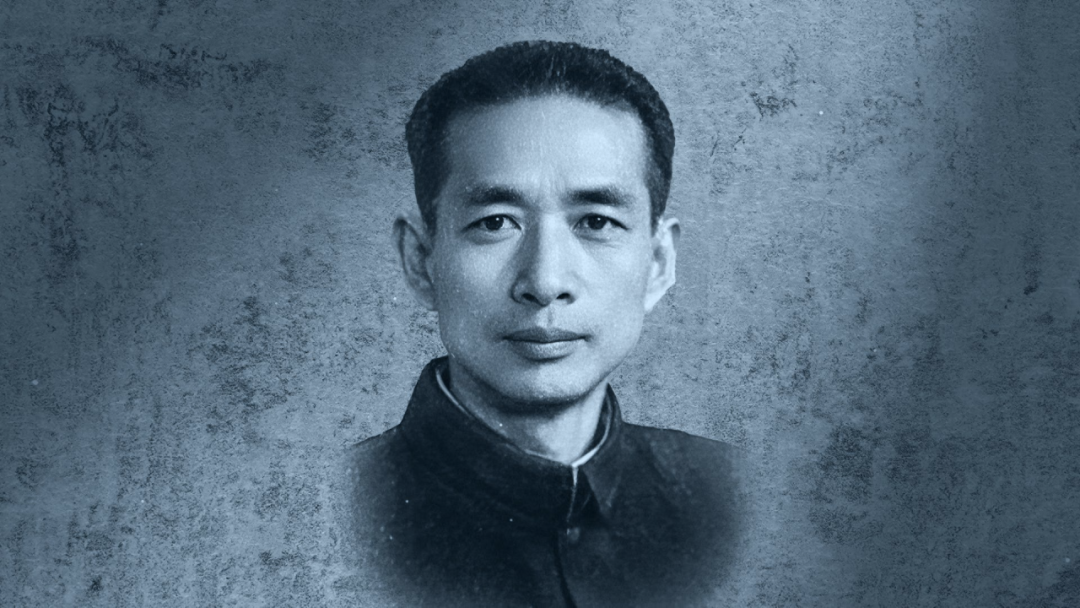

1931年5月

艾芜回到上海

艾芜 (左)

1932年底

艾芜参加中国左翼作家联盟

开始发表小说

上海 武汉相继沦陷后

艾芜于1939年2月转移到桂林

为抗战

他艰难度日仍笔耕不辍

初到桂林

艾芜直奔太平路12号

《救亡日报》社

在朋友的安排下安顿下来

但为了专心写作

艾芜从城里搬到漓江东岸的

龙隐岩施家园

房屋简陋 租金便宜

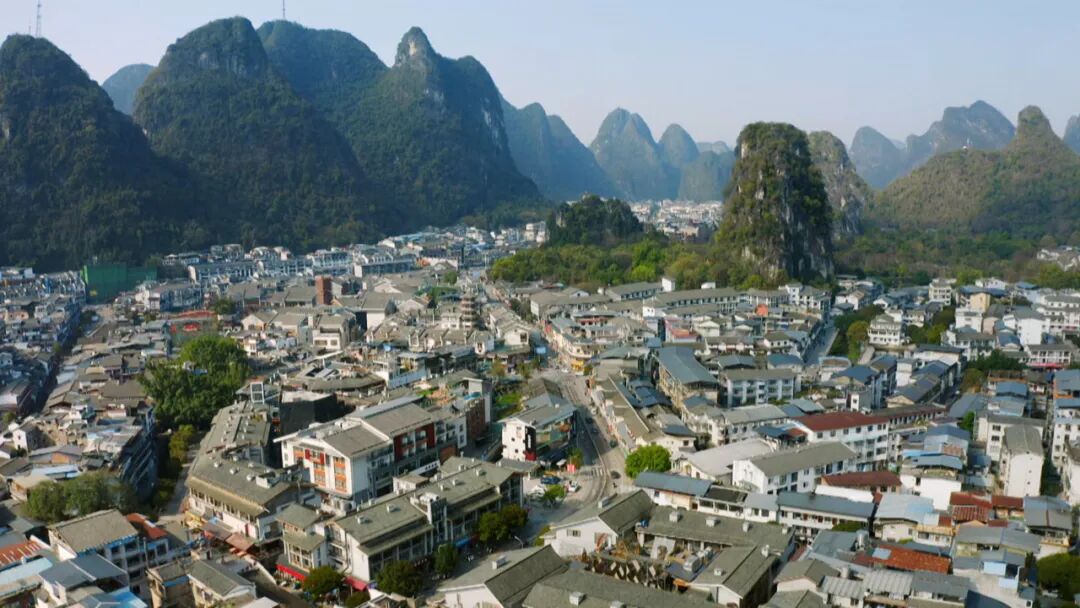

作为战时后方枢纽

桂林沦为日军空袭的重灾区

艾芜与众多文化界人士

带着家人被迫撤离市区

栖身在天然溶洞内避难

电视剧《阵地》片段

1939年10月

艾芜协助筹建

中华全国文艺界抗敌协会桂林分会

组织该会在桂林的所有重大活动

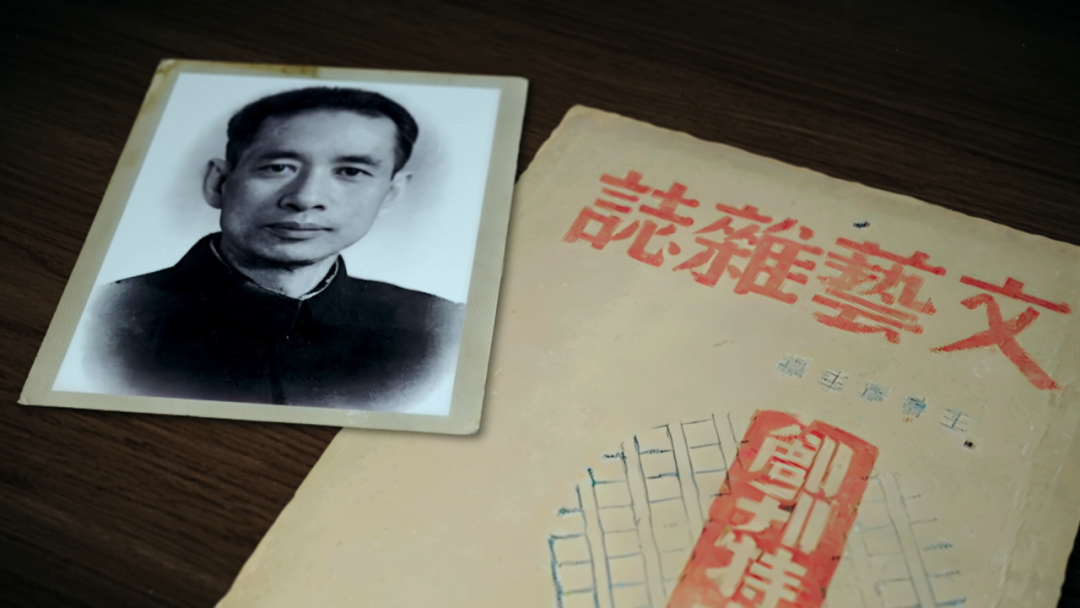

还担任《抗战文艺》(桂刊)编委

艾芜在艰苦的环境下

坚持创作的身影

成为桂林抗战文化的一个缩影

靠卖稿换粮度日

却始终笔耕不辍

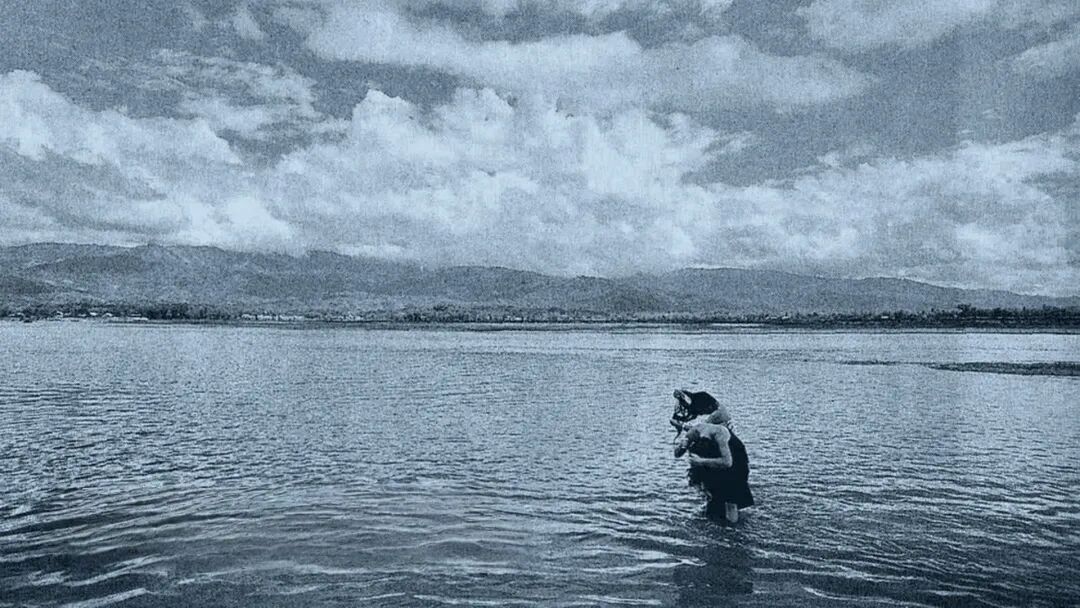

以膝盖为桌

艾芜在溶洞里写下《故乡》

每当防空警报凄厉响起

躲空袭成了家常便饭

为了不影响创作

他总是带着一只帆布小凳

以膝盖为桌

在昏暗的溶洞中里埋头写作

战火与文字在这一刻交织

每一个文字

都是对野蛮侵略者的无声抗争

正如他所说

“每写一个字 就像射出一颗子弹”

这种在饥寒交迫中

仍坚持用笔抗战的精神

正是当时文化人的共同写照

八路军驻桂林办事处纪念馆副馆长 文丰义:

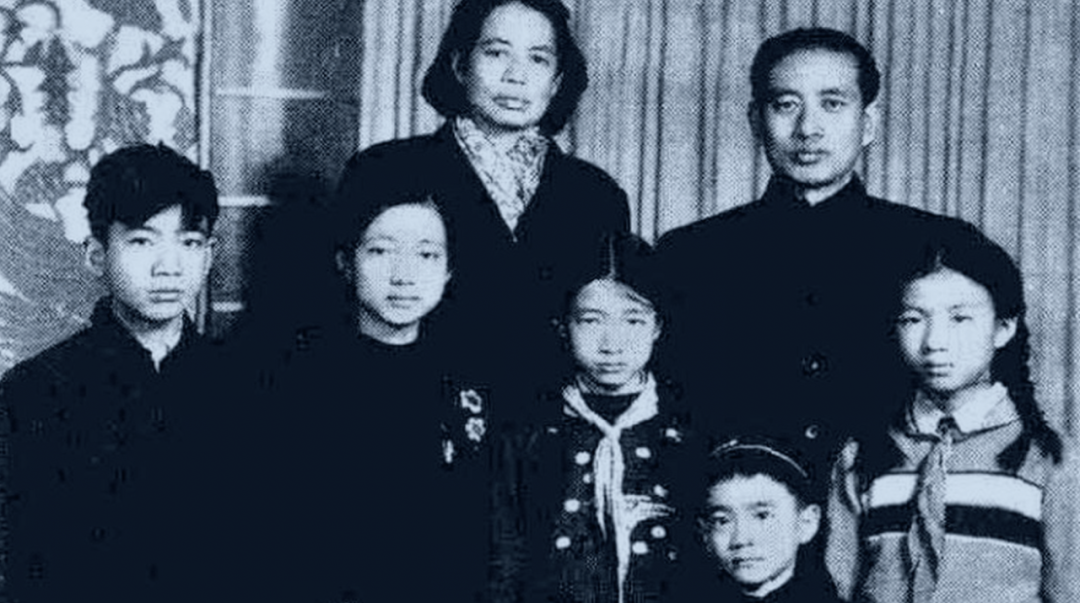

艾芜是文学家,他当时来了桂林也是拖儿带女一家子都来到桂林。艾芜这个人他每天身上披了一个布袋,同时要拿个小板凳,进入岩洞里面,也是坐着小板凳不断地写,他好像目中无人一样,就是进入那种创作的状态,就是心无旁骛。

艾芜(右上)

艾芜有三个女儿

妻子顾不过来

他写作时全神贯注

甚至听不见孩子的哭闹声

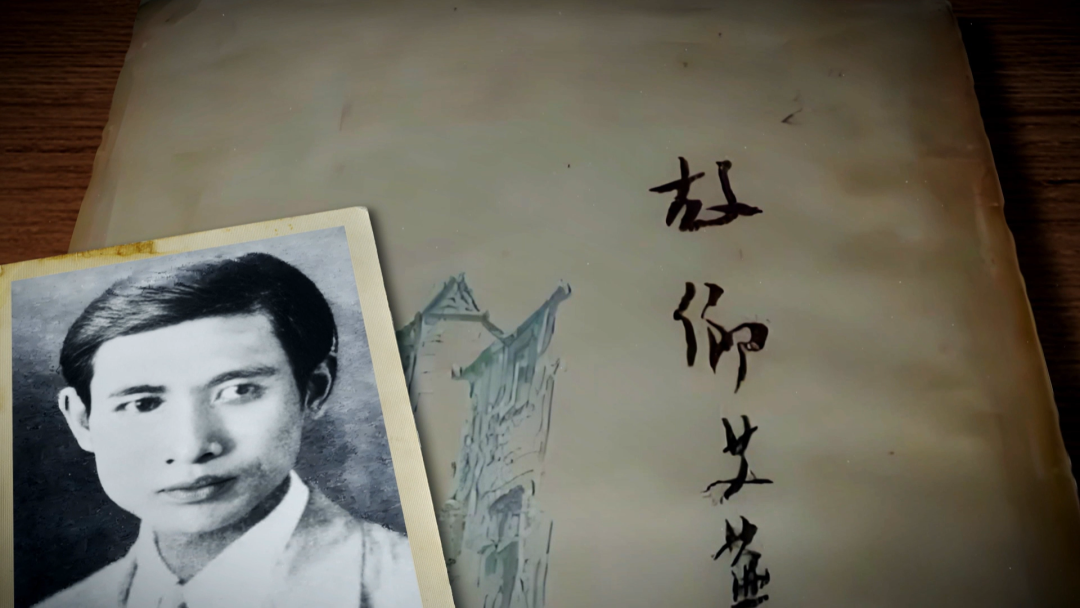

长篇小说《故乡》

就是在这样的环境中完成的

《故乡》于1942年

开始在《文艺杂志》上连载

艾芜一边写 刊物一边登

就像与时间赛跑一样

小说中讲述了一个叫余峻廷的大学生

在全民族抗战爆发后

从上海返回家乡避难的故事

在家乡的20多天里

他目睹了农民的苦难

官场的腐败和社会的混乱

最终在挣扎中觉醒

决定离开家乡 投身抗战

这不仅是一个人的成长故事

更是一个时代的缩影

然而

艾芜并未止步于揭露黑暗

他对农民阶层充满同情与赞扬

尽管生活艰苦

农民们依然对教育充满渴望

对生活抱有希望

在桂林的5年里

艾芜几乎将所有时间都献给了写作

他在日军的轰炸下写下长篇小说

鼓舞人民奋勇抗敌

这种坚韧与希望

正是那个时代最动人的光芒