“您看,这米浆经过55度恒温酶解,不用加蔗糖,自然甜润还保留胚芽营养。”11月上旬,在兴宁区昆仑大道新产业加速器的华农创科实验室里,研究员曾吉伟手持搅拌棒,向记者展示籼米奶的制作关键步骤。玻璃容器中,乳白色的米浆泛着细腻泡沫,阵阵米香扑面而来。

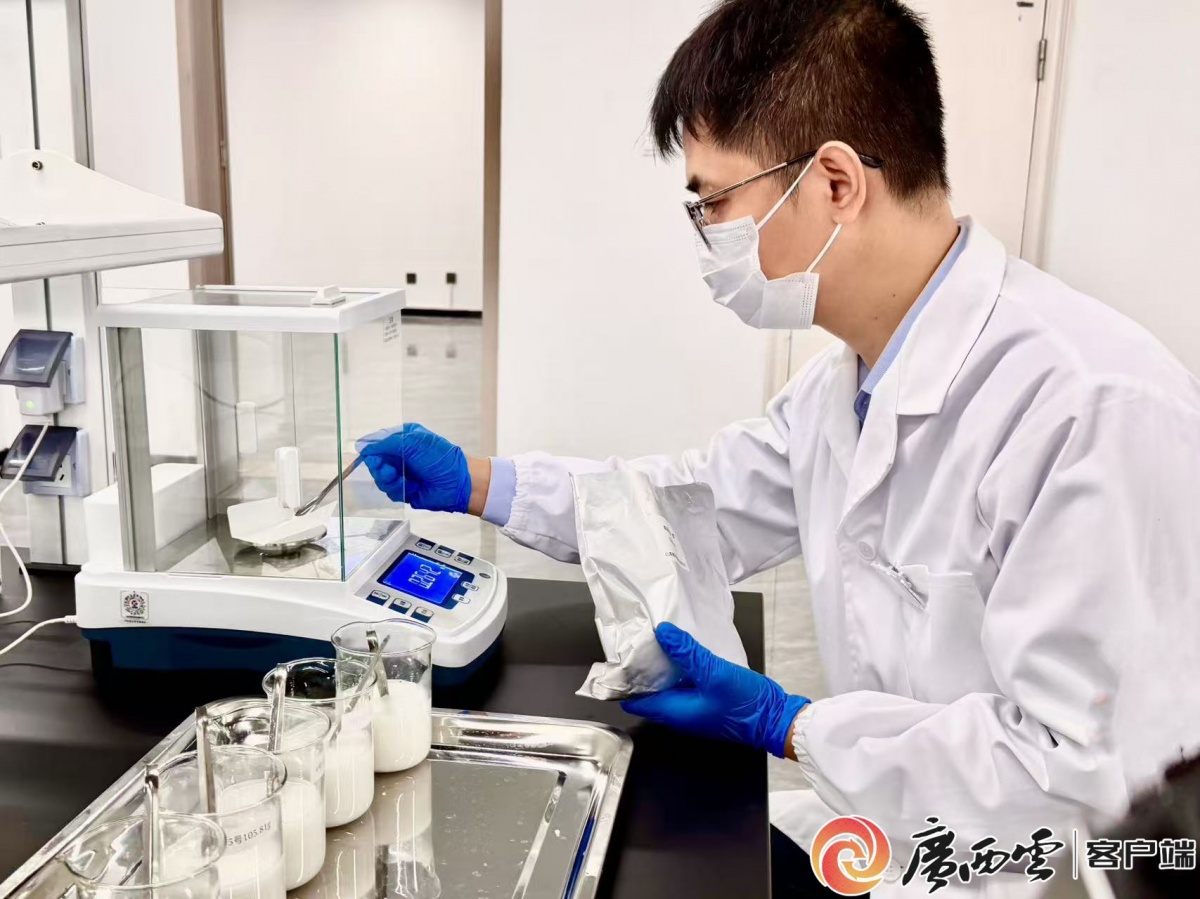

华农创科实验室操作台前,曾吉伟专注盯着电子秤显示屏,小心翼翼添加淀粉酶,它可以把大米淀粉酶解变成大米“葡萄糖”,以增加籼米奶的香甜味。记者 陈思羽 摄

“这是我们采用常规育种方法与分子标记辅助育种手段相结合,育成的早晚兼用型优质常规稻品种,具有米质特优、米粒晶莹透亮、粒型细长、米饭爽滑柔软、香味浓郁等特点。”广西华农创科现代农业科技集团有限公司副总裁黄耀磷弯腰拨开稻穗,只见穗粒饱满金黄,“我们坚持绿色种植、全链溯源,每批稻谷都有种植档案,从源头上保证品质。”

从田间收割的稻谷,很快被送进实验室开启“蜕变”。曾吉伟的操作台前,清洗、研磨、酶解、灭菌设备有序运转。“普通籼米磨浆后没甜味,我们通过生物酶解技术,把淀粉转化为葡萄糖,两天就能制成籼米奶。”他指着检测报告介绍,产品要先过企业自检关,再送第三方做596项复检,“配料只有米、水、葵花籽油和竹盐,乳糖不耐受人群也能喝。”

位于兴宁区昆仑镇的华农创科昆仑研究院试验田,工作人员为百香果人工授粉。记者 陈思羽 摄

“目前,我们落地兴宁区的昆仑研究院已完成500万的投资建设,对水稻、芒果、凤梨等多个优势作物品类开展专项研发与实验。”华农创科农业科技创新研究院副院长李奔介绍,在昆仑研究院的凤梨大篷里,两位研究员正在观察凤梨叶面是否有“新腐病”,“如果浇水不均或者环境湿度大,就容易产生细菌引起新腐病,我们每天都会过来检查和处理。”研究员林文凤告诉记者。

华农创科昆仑研究院试验田的凤梨大棚内,工作人员俯身查看凤梨生长情况。记者 陈思羽 摄

黄耀磷介绍,华农创科通过搭建“科技研发—田间种植—市场转化”闭环全产业链体系,通过“示范田+农户”模式,在试验田培育好的品种,让农户去种植,给合作农户的稻谷收购价高于市场平均价格,带动农户月均增收三四千元。同时研发了集清理、碾米、抛光全程可视化的“AI籼米铺”智能终端,即将面向社区等场所推广应用,居民只需简单操作,15秒就能买到新鲜碾制的胚芽米。而以籼米为主要元研制的延申产品,比如线上平台销售的方便煲仔饭、籼米茶已收获数千好评。

记者:陈思羽

通讯员:马阳斌